4月10日,浙江大学基础交叉研究院综合交叉研究领域、材料科学与工程学院吴勇军教授、洪子健研究员团队与高分子系陈红征教授、左立见研究员及厦门大学、浙江理工大学等多团队合作,在Advanced Materials上发表题为“Decoding the Role of Molecular Orientation in Conjugated Self-Assembled Monolayers for High Performance Binary Organic Photovoltaics Approaching 20% Efficiency的研究论文。团队设计了三种具有代表性取向的自组装单分子层(SAM): edge-on(BCZ-1)、tilt-on(PACz)和face-on(BCZ-2),并通过和频振动光谱与第一性原理计算验证分子取向。研究揭示了分子取向与器件性能之间存在明确关联,其中edge-on取向的BCZ-1具有垂直于电极的最大偶极矩,且伴有均致密覆盖,显著提高了功函数增量,从而加快空穴提取并抑制界面复合。在基于 BCZ-1 的器件中,以 D18:L8-B0 为有源层,实现了19.93%的功率转换效率,是当前二元体异质结有机光伏电池(OPV) 报告的最高值之一。此外,BCZ-1还表现出卓越的可扩展性和器件贮存稳定性,展现出广阔的应用前景。该研究深入揭示了SAM分子的取向行为为释放 OPV 的效率潜力开辟了新途径。

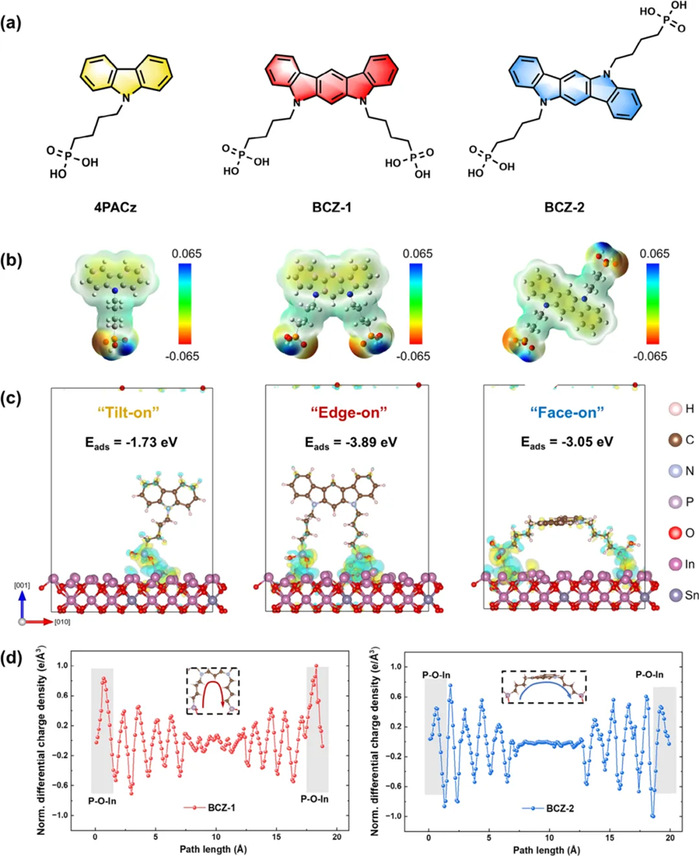

a) 化学结构。 b) 通过 DFT(B3LYP/6-31G(d,p))计算出的优化分子几何结构下的静电势分布。 c) 4PACz、BCZ-1 和 BCZ-2 吸附在 ITO 表面时的优化原子模型和相应的 Eads 值。d) BCZ-1 和 BCZ-2 分子在 ITO 表面的二极吸附模式下,归一化差分电荷密度沿确定路径的线性分布。插图显示了每个分子沿 P-C-N-C-N-C-P 链的路径方向。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202501117

Search

Search